La primera entrada de esta serie basada en las biografías por encargo de Memoralia está dedicada al Dr. Parreño, uno de nuestros trabajos más entrañables, no solo por tratarse de un venerable nonagenario, sino por la profunda inteligencia y humanidad que destilaba. Quien estas líneas escribe tuvo la suerte de disfrutar de los últimos momentos de su asombrosa lucidez antes de que su salud empeorase gravemente. Era uno de esos hombres dotados con el don de la sorpresa ante las realidades más minúsculas de la vida. Como botón de muestra de la inteligencia despierta que aplicaba a todo, basta con referir la primera anécdota que nos refirió acerca de una papelería de unos amigos en el barrio. Al parecer unos vándalos habían producido serios desperfectos en el colosal escaparate de la fachada. Los dueños se estaban devanando los sesos para encontrar la manera más económica de arreglar el cristal cuando nuestro doctor pasó por delante del establecimiento. Tras un somero examen, ofreció la respuesta: “Es sencillo, como mide tres metros de altura, basta con que lo giréis 180º. Os saldrá gratis y esos desperfectos pasarán desapercibidos”.

El Dr. Parreño era miembro de esa insigne estirpe de médicos humanistas con una profunda vocación científica. Fue médico por accidente, pero ingeniero e inventor de alma y espíritu. El protagonista anónimo de esta historia nació en Ferrol en 1921. De ascendencia militar en las dos generaciones anteriores, desde niño su abuela le enseñó a cardar la lana en un intento de saciar la enorme curiosidad que ya demostraba desde sus primeros días. No en vano, en el examen de ingreso del instituto dejó boquiabierto al examinador y a sus compañeros de pupitre explicando cómo se fabricaba un termómetro. “El catedrático” fue el mote que cariñosamente le pusieron los amigos de su padre a este ingenioso y voraz lector que con solo diez años ya iba al ayuntamiento de su pueblo a leer la enciclopedia Espasa de cabo a rabo, pero no por obligación académica sino solo por el placer de aprender. Otra historia representativa es aquella de cuando, recortando las letras de la cabecera del Diario Informaciones, creó un cartel que anunciaba a los cuatro vientos el “Cine sonoro” que había montado en su casa para disfrute de sus amigos a modo de rudimentario Cinexin.

Tras la Guerra Civil, en la que sirvió como voluntario un año durante su adolescencia, inició los estudios de Medicina en Santiago, realizando dos cursos en el tiempo de uno. Allí, robando tiempo a interminables sesiones de estudio, afloró una de sus grandes aficiones: la tuna universitaria. De talla pequeña pero con un fuerte carácter, nuestro protagonista era, según sus propias palabras, “de matrícula en los estudios pero también el jefe de la banda de los que rompían farolas”. Cuando le conocimos, aún conservaba un par de gafas rotas fruto de uno de sus lances callejeros. Al terminar su licenciatura y poner fin al trabajo de auxiliar administrativo con el que no había tenido más remedio que compaginar sus estudios, se trasladó a la capital tras obtener una plaza de meritorio en el CSIC. Al poco tiempo logró conocer a su admirado Gregorio Marañón, figura que tendría una enorme trascendencia en su vida. En la foto que encabeza este artículo le vemos a su derecha, con sus gafas y su bigote sempiternos. Una recomendación suya ayudó para que la Fundación del Amo le subvencionase un año de trabajo en 1954 como fellow researcher en el departamento de Neurofisiología de la UCLA (California). Con astucia, y sin permitirse unas mínimas vacaciones en toda su estancia, consiguió volver cuatro años después a España con la carrera de ingeniero electrónico bajo el brazo y una nueva vida a punto de comenzar.

Cruzar el charco en la dirección inversa supuso para nuestro protagonista la dedicación plena a la investigación y a la docencia. Atrás quedaban los años de martirio estudiantil iniciados en Santiago y finiquitados en las llanuras de California. Entonces, y ahora, una persona de apenas treinta años con las carreras de Medicina e Ingeniería Electrónica a sus espaldas era algo así como una golosina profesional, y prueba de ello son sus primeros pasos por el Instituto de Patología –donde el nobel Gregorio Marañón (que aparece sentado a la derecha del Dr. Parreño en la foto superior) le reclutó para investigar a su lado–, las clases de Fisiología en la universidad Autónoma de Madrid, un puesto permanente en el Departamento de Investigación del Hospital Ramón y Cajal y la jefatura del Laboratorio de Tecnologías para Personas Discapacitadas.

A lo largo de su carrera registró decenas de patentes en distintos campos de la ingeniería y la medicina. Quizá el más sorprendente de ellos sea el invento que permitió a los invidentes consultar la Enciclopedia Británica en Braille mediante un dispositivo de raíles que, conectado a un software, posibilitaba al invidente ir leyendo digitalmente distintas palabras sin necesidad de desplazar su dedo. Suya es también la autoría de la primera pistola sonora que traducía a sonido la información contenida en los primitivos códigos de barras.

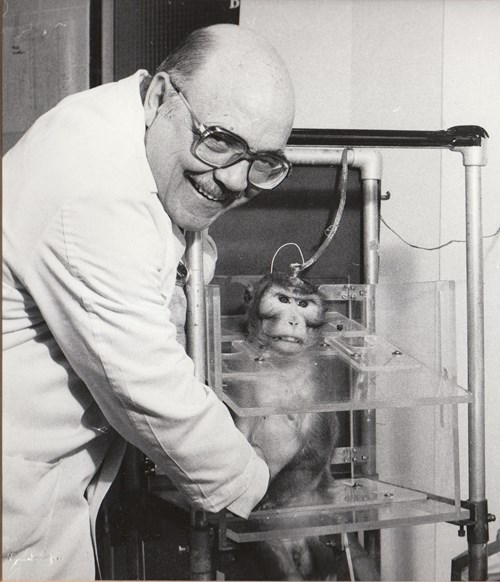

>Como investigador fue también un maestro a la hora de entenderse con la fauna que habitaba el animalario de su laboratorio, principalmente roedores (a los que a menudo paseaba por las instalaciones alojados en el bolsillo de su bata) pero también macacos y perros. De hecho, en el laboratorio impuso un revolucionario método para inyectar a las ratas, un “sistema de cariño” o furry comfort en sus propias palabras, basado en obtener una relajación previa del animal introduciendo su cabeza en una confortable babucha antes del pinchado en las extremidades traseras. En el caso de los caracoles, para poder experimentar con ellos inventó una noria que transmitía al insecto la sensación de escapar, lo que provocaba que sus cuernos asomasen de nuevo.

Como doctor, aplicaba su ingenio en cosas más prosaicas, pero con idéntica sagacidad. En cierta ocasión unos padres trajeron a una niña que se había sentado encima de una aguja con tan mala suerte que esta quedó alojada en un glúteo. No había rastro de ella (de la aguja), por lo que todo presagiaba una escabechina quirúrgica. Hasta que llegó el Dr. Parreño con la solución: un potente imán que permitió localizar el punzante inquilino.

En la universidad Autónoma investigó codo con codo con el prestigioso Dr. Delgado, que por aquel entonces hizo una demostración pública de cómo se podía detener en seco a un toro a la carrera por medio de un sistema de electrodos que aplicaban descargas directamente en el sistema nervioso del morlaco. Seguro que a los anti taurinos de hoy no les habría hecho mucha gracia.

En el taller de su propia casa parió un sinfín de cachivaches, el vectocardiógrafo entre ellos, un artilugio que empezó a fabricar por su cuenta compitiendo con la todopoderosa Hewlett-Packard y que casi le arruina. El invento del que se sentía más orgulloso era la “infusión parenteral con recambio automático”, mecanismo que se le ocurrió mientras velaba a su abuela en el hospital y esperaba a que la enfermera trajese un recambio. “El invento más tonto del mundo”, según nuestro Marconi español.

Esta es una de las muchas vidas que han pasado por Memoralia, y que hemos tenido el privilegio de conocer personalmente. Sin duda, jamás le olvidaremos.